La prochaine élection présidentielle aux États-Unis est prévue pour le mardi 5 novembre et voit s’affronter deux candidats aux visions opposées : le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris. Cette élection, dont les répercussions se feront sentir bien au-delà des frontières américaines, attire l’attention de nombreux observateurs à travers le globe. Le Kenya, pays d’origine du père de l’ancien président américain Barack Obama, est particulièrement attentif à cette compétition électorale. Ce pays africain observe avec intérêt l’évolution de la campagne, car les relations américano-kényanes sont susceptibles de subir des changements selon le vainqueur de l’élection.

Au Kenya, les opinions publiques divergent sur le choix du candidat à soutenir. Parmi les défenseurs de Kamala Harris, on trouve des figures influentes, comme Esther Passaris, députée de Nairobi, qui soutient la candidate démocrate en raison de ses valeurs progressistes et de ses positions en faveur des droits des femmes et des minorités. Ce soutien, majoritairement porté par des femmes engagées et des partisans de l’inclusivité, reflète l’espoir d’un avenir plus égalitaire. Harris incarne ainsi un modèle d’inspiration pour celles et ceux qui aspirent à une société plus juste.

En revanche, les milieux religieux et conservateurs, influents au Kenya, montrent une préférence pour Donald Trump. Connu pour son discours ferme sur les valeurs traditionnelles et sa défense de la foi chrétienne, Trump représente pour eux un rempart contre la modernité excessive et un protecteur des valeurs qu’ils considèrent fondamentales. Cette divergence d’opinion crée un climat de débat animé et renforce les divisions au sein de la société kényane, où chaque camp argumente en faveur de son candidat, espérant que l’élection se traduira en leur faveur.

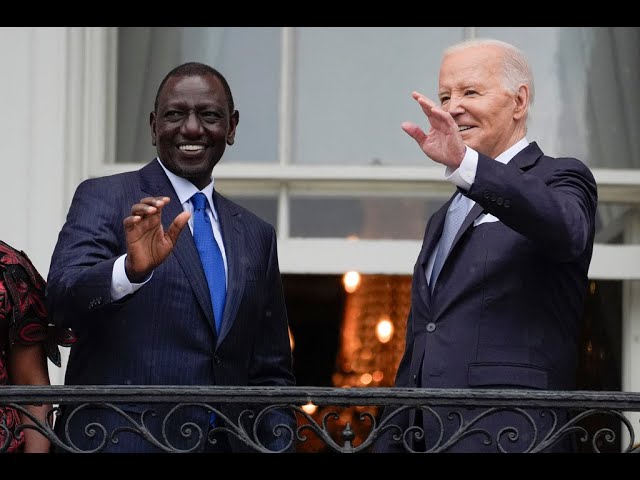

L’analyste politique Dismas Mokua, qui observe de près cette situation, met en lumière les implications d’une potentielle victoire de Kamala Harris pour le Kenya. Il estime qu’une présidence Harris maintiendrait une continuité dans les relations diplomatiques entre Washington et Nairobi. En effet, le président Joe Biden avait déjà accueilli le chef de l’État kényan, William Ruto, lors d’une visite officielle en mai dernier. Cette rencontre témoignait d’une volonté de renforcement des liens entre les deux pays, et Harris pourrait poursuivre dans cette direction en gardant les mêmes objectifs de coopération.

En revanche, une victoire de Donald Trump pourrait signifier un virage dans la politique américaine à l’égard du Kenya et du continent africain en général. Trump, ayant montré une approche plus transactionnelle lors de sa précédente présidence, pourrait redéfinir les termes de la relation américano-kényane, axant les échanges sur des intérêts strictement économiques et réduisant peut-être l’accent mis sur les droits humains et la démocratie. Les analystes kényans craignent que cette posture puisse distendre les relations, les limitant à des accords économiques sans les dimensions sociales qui sont chères à la nation kenyane.

En somme, cette élection américaine capte les regards au Kenya, où chacun perçoit l’importance du scrutin pour l’avenir des relations internationales. Le 5 novembre, le choix des électeurs américains décidera de la direction que prendra leur pays, et avec lui, les liens qui l’unissent à des nations comme le Kenya.